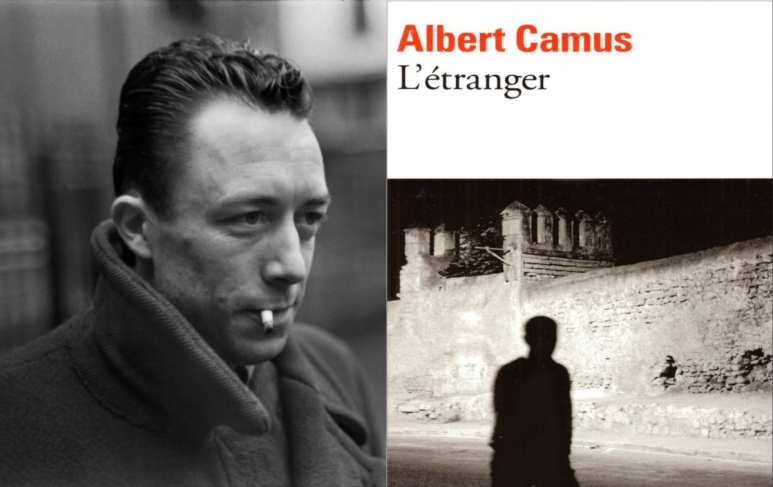

L’Étranger un roman d’Albert Camus

L’Étranger un roman d’Albert Camus

La force des évidences

Il est des œuvres dont la force tient à leur simplicité apparente, à ce refus obstiné de se plier aux attentes morales ou psychologiques du lecteur. L’Étranger appartient à ce type de romans qui ne démontrent rien, maisnous amène à penser. De ce point de vue, Albert Camus n’est pas seulement un écrivain de l’absurde : il est un écrivain du réel. Le réel brut, non filtré, dépouillé de toute rhétorique. C’est peut-être là que réside la grandeur de ce roman : dans sa manière de poser devant nous l’évidence nue de la vie humaine.

La voix sans miroir

Meursault n’est ni un héros ni un anti-héros. Il est un homme que rien ne détourne de la vérité immédiate de ses sensations. La littérature française n’avait encore jamais offert une telle voix : une conscience qui ne se regarde pas, qui ne s’explique jamais, qui ne revendique rien. On a voulu voir dans cette absence de justification une froideur ; c’est plutôt une élégance morale. Meursault ne ment pas, ni aux autres ni à lui-même. Et c’est précisément cette sincérité radicale qui fait scandale. Non qu’elle soit immorale, mais parce qu’elle dévoile la petitesse d’un monde qui exige, avant tout, l'apparence des sentiments.

Deux actes, un même soleil

La force du roman tient aussi à la découpe nette de sa composition : une première partie solaire, ouverte, traversée de mer, de lumière, de gestes simples ; une seconde partie close, étouffée, enfermée dans la logique mécanique du procès. Entre les deux, un acte brutal, mais étrangement sans mystère. Car albert Camus ne cherche jamais à donner au meurtre une grandeur romanesque. Le geste fatal sur la plage n’a ni préméditation, ni symbolisme, ni profondeur psychologique. Il surgit comme surgit parfois la vie elle-même : d’un instant où le monde et les sens se dérèglent. La littérature véritable sait reconnaître la puissance de ces instants sans céder à la tentation d’en faire des allégories.

La phrase comme ascèse

L’écriture de Camus, dans son dépouillement ascétique, refuse les ornements comme Meursault refuse les conventions sociales. Cette sobriété stylistique est choix : la phrase est courte, précise, découpée comme une lame. Tout ce qui pourrait encombrer la conscience est éliminé. Il en résulte une beauté âpre, singulière, où chaque mot porte son propre poids sans dépendre d’une émotion fabriquée.

Le procès du sentiment

Quant à la seconde partie, elle est l’un des grands portraits de l’injustice ordinaire dans la littérature française — non pas l’injustice d’un système politique, mais celle, plus banale, plus universelle, des hommes qui exigent d’autrui les sentiments qu’ils attendent pour eux-mêmes. Ce que le tribunal reproche à Meursault, ce n’est pas d’avoir tué un homme, c’est d’avoir refusé de jouer la comédie sociale du remords et du pathos. C’est là que le roman atteint à une vérité anthropologique bien plus profonde que toutes les lectures idéologiques qu’on voudrait lui plaquer : rien n’est plus inquiétant pour la société qu’un homme qui dit la vérité sans trembler.

La grandeur du refus

La dernière révolte de Meursault, dans sa cellule, n’est pas philosophique, pas même existentielle. Elle est vitale. Elle renoue avec tout ce que le roman a mis en scène : une fidélité à soi-même, une acceptation totale de la condition humaine, un refus des consolations faciles. Loin d’être un pessimisme, cette attitude atteint une forme de grandeur — cette grandeur tranquille de ceux qui ne demandent rien au monde, si ce n’est d’être ce qu’il est.

L’évidence d’un livre humain

On a beaucoup glosé, depuis, sur ce que Albert Camus aurait voulu dire. La vérité est plus simple : L’Étranger ne démontre pas, il montre. Il ne dénonce pas, il constate. Il ne juge pas, il révèle. La littérature, la vraie, ne parle jamais à la place des personnages ; elle leur laisse toute la surface du texte. Camus n’a jamais prétendu écrire un roman politique : il a écrit un roman humain. Et c’est parce qu’il a refusé de plier son œuvre à une thèse que son livre traverse le temps avec une force inchangée.

Jacques Déniel